ここは、自分用に情報をまとめたページです。

非常に読みにくくなっております。

一般の方はこちらをお読みください↓

ふとした時に膝がガクンとなる!「膝折れ」の原因は筋力だけではない?【一般用】

目次

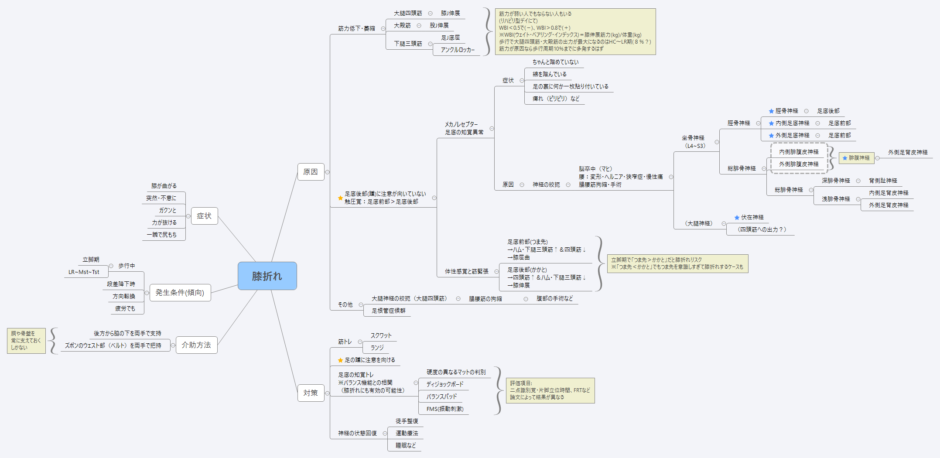

膝折れ

症状

突然ガクンと力が抜けたように膝が曲がる

骨盤がストンと真下に落ち、一瞬で尻もち

発生条件(傾向)

歩行中(立脚相LR~Mst~Tstで好発)・方向転換・階段を降りる時など

疲労でもなる傾向

※むしろトレーニングでリスク↑?

原因

①筋力低下・筋萎縮

一般的な原因とされている

・大腿四頭筋(ふとももの前):膝関節伸展

・大殿筋(お尻):股関節伸展

・下腿三頭筋(ふくらはぎ):足関節屈曲・アンクルロッカー機能

【ヨシダ的考察】

決定的な原因は筋力ではないと考えられる。

筋力が弱い人でもならない人もいる。

WBI<0.5で膝折れしない人もいる一方、WBI>0.8でもなるケースがある。(リハビリ型デイにて)

※WBI(ウェイト・ベアリング・インデックス)=膝伸展筋力(kg)/体重(kg)

そもそも歩行中に大腿四頭筋・大殿筋の出力が最大になるのはHC~LR期の間(歩行周期8%あたり?)

筋力が原因なら歩行周期10%までに発生するはずでは?

(実際はLR以降の立脚相で多発しているイメージ)

よって、筋力は必要条件ではあるが十分条件ではない。

②踵の感覚が乏しい場合

足底部には姿勢調整のための感覚受容器(通称:メカノレセプター)が豊富に存在する。

足底の知覚異常で、足底後部(踵)の触圧覚に注意が向いていない(=足底前部(つま先)優位)と膝折れのリスクがUP。

足底の体性感覚(触圧覚)と筋緊張の関係

| 触圧覚 | 筋緊張亢進 | 筋緊張低下 | 膝 |

| 前部 | ハムストリングス 下腿三頭筋 | 大腿四頭筋 | 屈曲 |

| 後部 | 大腿四頭筋 | ハムストリングス 下腿三頭筋 | 伸展 |

以上の関係から、

立脚相において触圧覚が前部>後部だと

→ ハムストリングス・下腿三頭筋が亢進+大腿四頭筋が低下 → 膝屈曲

となり膝折れする。

※注意:つま先の感覚が鈍くても膝折れするケースもある。

∵つま先の触圧覚を感じようと意識しすぎて、結果的に踵への注意が向かなくなる。

体性感覚とは

■皮膚感覚(表面):触覚・温度感覚・痛覚

■深部感覚(内部)=固有感覚(自己受容感覚)

筋・腱・関節など、筋受容器からの伸縮の情報により身体部位の位置の情報が得られる

※内臓感覚は含まない

【ヨシダ的考察】

こちらの方が因果関係がありそう

足底の知覚異常について

神経の絞扼(主に坐骨神経)で生じる足の裏の感覚障害

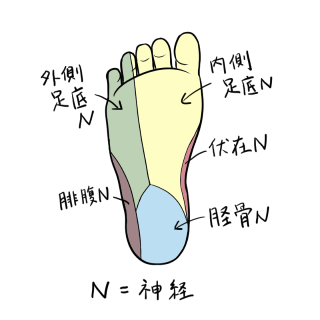

足底の神経支配

坐骨神経(L4~S3)の枝

・脛骨神経

・内側足底神経

・外側足底神経

・腓腹神経

大腿神経の枝・・・伏在神経

【症状】

・ちゃんと踏めていない

・綿(ワタ)を踏んでいるような

・足の裏に何か一枚貼り付いている

・痺れ(ピリピリする)

など

【原因】

中枢系:脳卒中・麻痺

体幹の慢性症状:腰部変形・慢性腰痛・ヘルニア・脊柱菅狭窄症

筋拘縮(腸腰筋など)

整骨院の患者やリハビリ施設の利用者では

慢性腰痛・ヘルニアや腹部の手術の既往など腰部・腸腰筋が硬い人が「膝折れ」の傾向

③その他、考えられる原因

■腿神経の絞扼(大腿四頭筋への出力に影響?)

大腿神経・・・腸腰筋(大腰筋と腸骨筋の間)・鼠径靭帯の下を通る

腸腰筋の拘縮(腹部の手術など)で絞扼される可能性

■足根管症候群

有効と思われる対策

■筋力トレ-ニング:スクワット・ランジなど

■足底後部(踵)の感覚を意識する

■足底知覚トレーニング(バランス機能にも効果)

・硬度の異なるマットを判別させる

・ディジョックボード

・バランスパッド

・FMS(振動刺激)

■神経(坐骨神経・大腿神経)の状態改善

・専門家による治療:徒手整復など

・運動療法:歩行・四つん這い体操・腰背部・腸腰筋のストレッチ、など

■発生傾向(どんな時に)を把握しておく

階段を降りる時、疲労で生じやすい、など

睡眠も重要

介助方法

一瞬で起こるので介助が困難

・後方から脇の下を両手で支持

・ズボンのウェスト部(ベルト)を両手で把持

胴や骨盤を常に支えておくしかない(らしい)

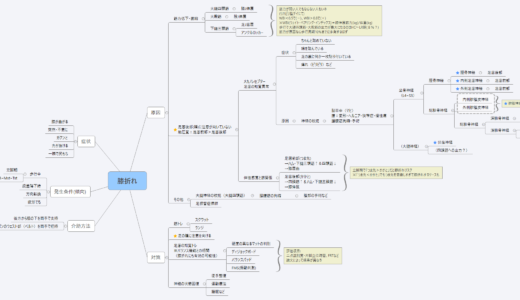

膝折れマインドマップ